Wozu brauchen wir Modelle?

Modelle bilden Zusammenhänge und Wirkungsweisen von Objekten oder Abläufen ab. Ein Globus ist ein Modell der Welt, das uns Ländergrenzen oder den Anteil Wasser gegenüber dem Land zeigt. Ein Gebäude wird nach einem Modell gebaut, an dem sich alle Dienstleister orientieren können: dem Bauplan. In der Psychologie gibt es unter anderem Modelle von Gehirnen, anhand derer wir erklären können, warum jemand bei welcher Schädigung des Gehirns welche Funktionen nicht mehr ausführen kann.

Wir bei Stimmt brauchen Modelle, die Verhalten erklären.

Fragen wie:

- Was muss unsere neue App können?

- Wie läuft das ideale Beratungsgespräch ab?

- Welche Kernbotschaften funktionieren auf Google Ads am besten?

- Auf welche Kunden soll sich ein Unternehmen fokussieren?

lassen sich ohne belastbare Modelle von Verhalten nicht erklären.

Im ersten Beispiel muss die App die Ziele der Nutzer:innen unterstützen auf eine Art, mit der sich auch die Geschäftsziele erreichen lassen. Unterschiedliche Nutzer:innen verfolgen unterschiedlichste Ziele – Muss die App alles können? Nein: Erfolgreich ist die App dann, wenn sie nicht alles für alle kann, sondern die grösste Gruppe von Nutzer:innen mit sehr ähnlichen Zielen besser unterstützt als alle Alternativen im Markt.

Die Anforderungen für eine App kommen also mit Vorteil aus einer Zielgruppenanalyse, die Nutzer:innen bzw. Kundinnen und Kunden nach ihren Zielen mit der App gruppiert. Wie beschreiben wir so eine Gruppe, damit wir die App dafür designen und entwickeln können? Mit einem Modell.

Modelle der Mensch-Maschine-Interaktion

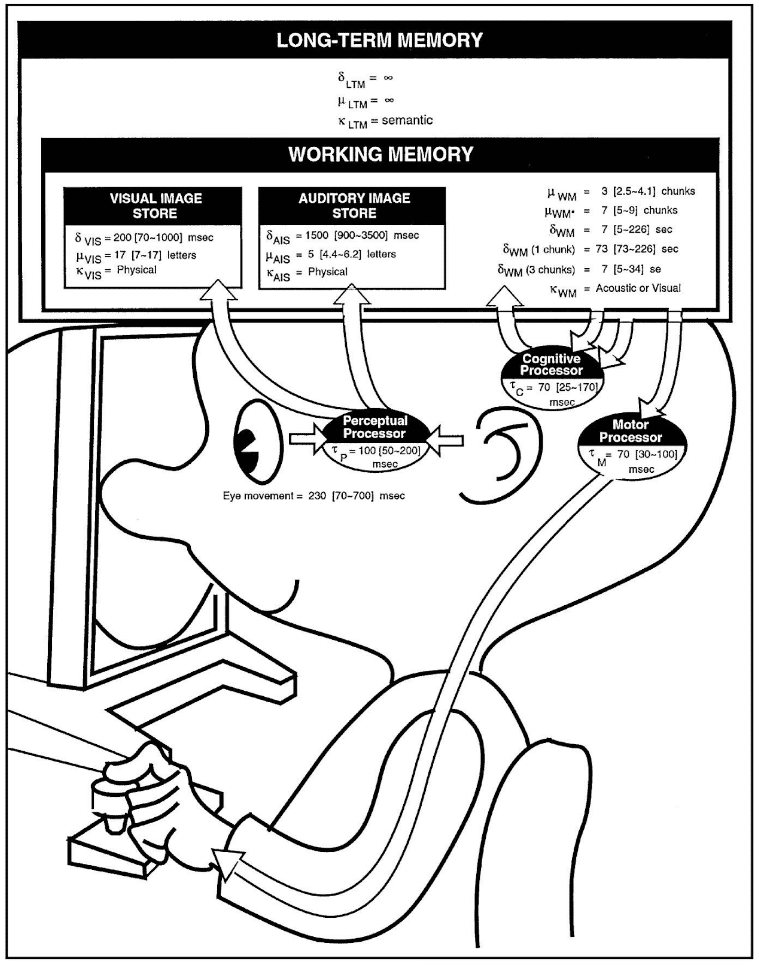

In den ersten 15 Jahren Stimmt-Geschichte haben wir vor allem Theorien aus der Kognitionspsychologie und entsprechende Modelle genutzt – schliesslich haben wir uns im gut erforschten Rahmen der Mensch-Maschine-Interaktion bewegt. Dort sagt man dann Verhalten mit hoher Genauigkeit voraus, wenn man Ziele und Mittel eines Benutzers, ein paar Basics rund ums Gehirn und menschliche Informationsverarbeitung kennt (siehe zum Beispiel das fabelhafte Buch von Card, Moran und Newell von 1983 bei Quellen [3]). Menschliches Verhalten ist das Resultat von Rechnungen, die im Gehirn gemacht werden und die dann genau bestimmbare Aktionen mit Stimme oder Hand bewirken (Abbildung 1). Optimiert wird ein System für eine Benutzerin dann so, dass Veränderungen simuliert werden: Ist die Benutzerin nun schneller? Muss sie weniger «rechnen»? Macht sie weniger Fehler?

Abbildung 1: Model Human Processor von Card, Moran und Newell (1983) und Rationality Principle als Bestandteile zur Modellierung von Verhalten in der Mensch-Maschine-Interaktion

Personas

Der Model Human Processor hilft uns, viele Basics in Ordnung zu bringen, die es leider auch nach 30 Jahren Digitalisierung immer noch zu fixen gilt. Aber die grundsätzliche Antwort auf die Fragen: «Auf welchen Typ von Nutzer:innen soll ich mich fokussieren, was muss die App für sie können, und wie muss sich die Interaktion anfühlen?» finden wir damit nicht. Wir brauchen eine Art Modell dafür: Personas.

Im antiken Griechenland sitzt ein Ehepaar im Amphitheater irgendwo zuoberst. Der Wind bläst, links und rechts wird getuschelt, Hunde bellen. Wer ist auf der Bühne gerade gestorben, die Guten oder die Bösen?

Um dem Publikum das Leben mit solchen Fragen ein bisschen einfacher zu machen und gleichzeitig einen Schauspieler mehrfach einzusetzen, gab es damals die Personas: Masken, die sich der Darsteller vor das Gesicht hält, damit alle verstehen, was für eine Rolle er spielt – insbesondere, weil auch die Frauenrollen von Männern besetzt wurden.

Genau das machen Personas für uns heute auch noch: Sie fassen für uns zusammen, was für ein Gesicht uns ein Kunde gerade zeigt. Und die Erfahrung zeigt, dass viele Kundinnen und Kunden uns häufig ein ähnliches Gesicht zeigen. Wir notieren uns ein einziges Mal, was wir gesichert über diese Kundinnen und Kunden wissen. Das gibt das Modell, welches uns dann Grundlage ist für die Strategie, das Value Proposition Design (siehe Abbildung 3) oder das Customer Journey Design.

Unseren Ansatz der Personas haben wir aus fabelhaften Quellen [4] vom Persona-Erfinder selbst geschöpft und dann auf die Bedürfnisse unserer Klienten angepasst. Seit 2002 haben wir das Modell immer wieder angereichert, z.B.mit mit eigener Forschung von 2017 und 2019. Es bringt präzise, gute Resultate. Aber: Personas müssen für jede Klientin, jeden Klienten und jede Aufgabenstellung neu entwickelt oder mindestens angepasst werden, was mit einem hohen Aufwand verbunden ist.

Abbildung 3: Personas als Basis für Value Proposition Design. Funktioniert gut, ist aber relativ aufwändig.

Übrigens: Warum es auch im Datenzeitalter immer noch Personas braucht, erklärt meine ehemalige Kollegin Armida Wegmann hier.

Assoziationen im Langzeitgedächtnis als Modell für Customer Experience

Zwischen 2009 und 2013 bauten wir schrittweise unser Wissen zur Customer Experience auf. Es wurde schnell klar: Warum jemand im Verkehrshaus Luzern beim Familienticket das IMAX nicht dazu bucht oder warum jemand gerne in einem bestimmten Hotel im Zürcher Seefeld übernachtet, kann mit dem Modell vom Menschen als Informationsverarbeiter nicht erklärt werden. Überhaupt ist aus dem Benutzer nun die Kundin geworden, die aus freien Stücken Geld für etwas bezahlen soll – während sie als Benutzerin oft nur Opportunitätskosten für die Nutzung eines Systems kannte.

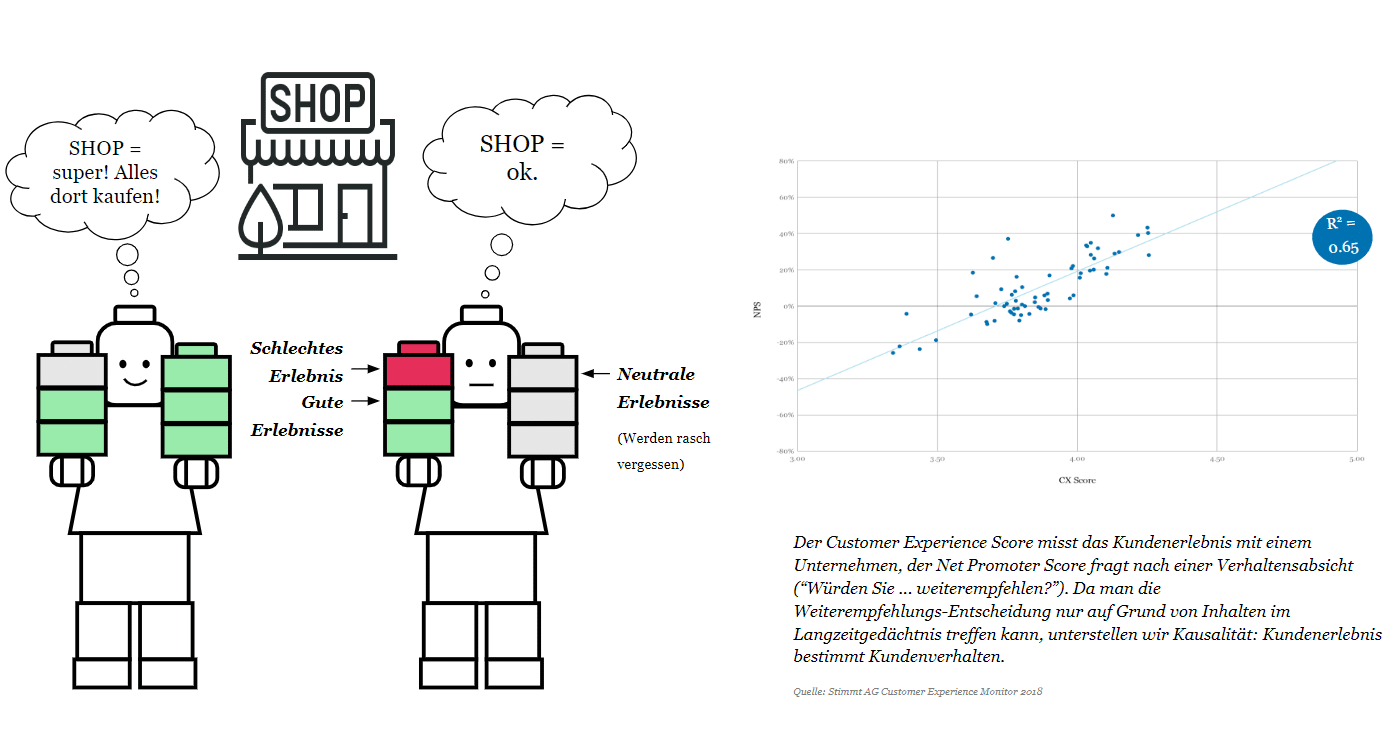

Das hat viel verändert: Ein Nutzer muss mit einer bestimmten Software arbeiten, weil nur sie am Arbeitsplatz verfügbar ist oder weil sie ein Industriestandard ist. Eine Kundin dagegen hat – besonders wegen des Internets – meistens sehr viele Optionen. Ihre Entscheidung hängt nun nur noch wenig von Informationsverarbeitung ab, sondern davon, was sie im Langzeitgedächtnis mit einem Brand oder einem Angebot assoziiert. Die Aussage «Bei meiner Bank funktioniert einfach alles» trägt dazu bei, dass die Kundin ihrer Bank treu bleibt, während «Nach unserer Hochzeit hat dann beim Zusammenlegen der Konten überhaupt nichts mehr geklappt, und der neue Berater hat uns auch überhaupt nicht verstanden» das Gegenteil bewirkt. Die nächste bewusste Kaufentscheidung wird vermutlich gegen die Bank fallen (solange Optionen bestehen und die Wechselkosten kein zu grosses Hindernis darstellen).

Das ist der Grund, warum Customer Experience (CX) eine gute Messgrösse ist. Wie das Fiebermessen beim Arzt zeigt es an, ob alles noch in Ordnung ist oder ob der Patient «Bank X» in diesem Beispiel weiter untersucht werden sollte.

Das Modell der Kundin besteht nun also aus ihrem Langzeitgedächtnis, den Assoziationen mit Brands und der emotionalen Qualität dieser Assoziationen. Dieses Modell sagt Verhalten aber nur grob voraus: Schlechte Kundenerlebnisse führen zu Vermeidungsverhalten, gute Kundenerlebnisse führen zu Annäherungsverhalten. Das Warum hinter dem Verhalten muss hier immer noch aus Personas kommen.

Abbildung 4: Customer Experience bestimmt Kundenverhalten, und Customer Experience bestimmt den Net Promoter Score

Wenn Personas sehr nützlich, aber sehr aufwändig sind und das Modell vom Langzeitgedächtnis zu wenig granular: Was hängt dann mit dem Kundenerlebnis zusammen, welches uns zuverlässige Insights über das echte Kundenverhalten gibt, das wir beobachten werden, wenn wir dafür gestalten?

Self-Determination Theory: Grundmotive

Die Antwort darauf ist: die psychologischen Grundbedürfnisse, wie sie von Richard M. Ryan und Eduard L. Deci von der Universität Rochester erstmals 1985 publiziert worden sind [5].

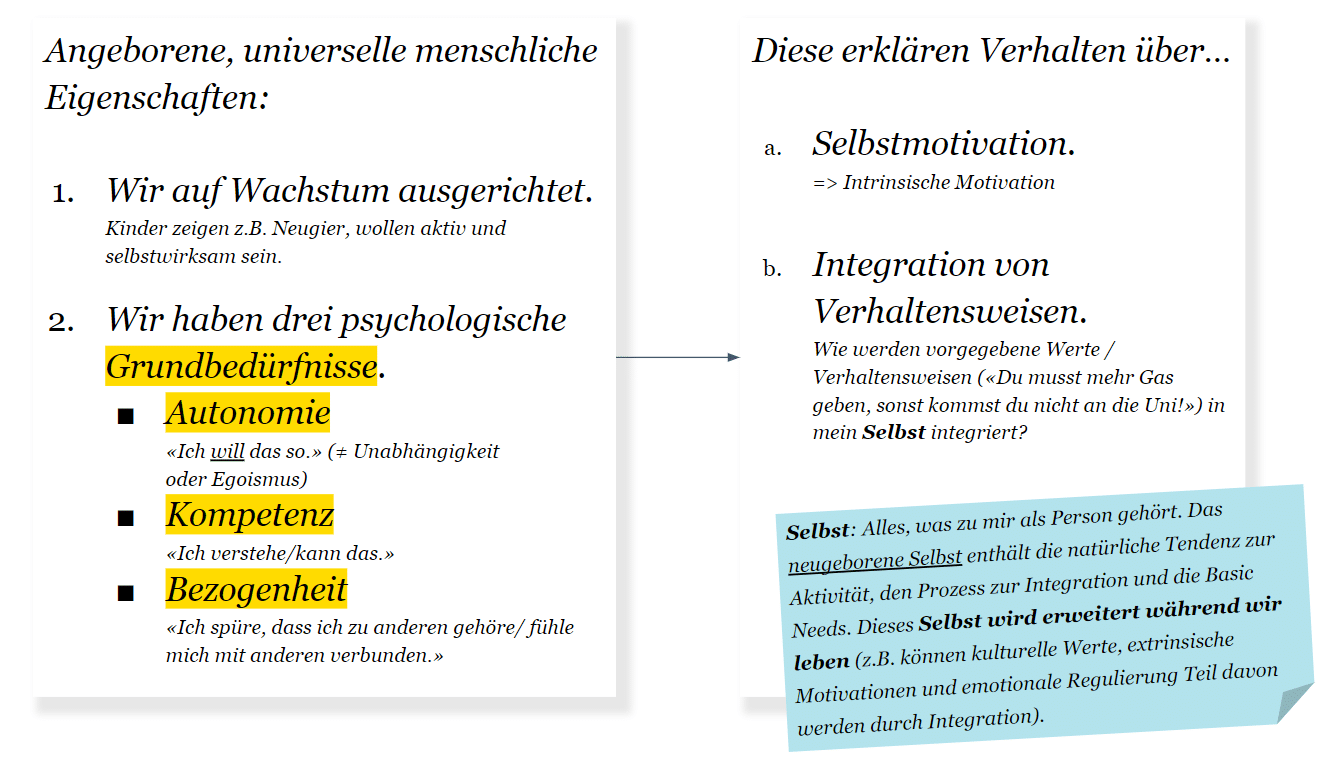

Alle Menschen haben drei angeborene Grundbedürfnisse:

- Autonomie – Menschen müssen ihren Weg durch ihr eigenes Leben selbst bestimmen können.

- Kompetenz – Menschen müssen effektiv sein im Umgang mit ihrer Umwelt (d.h. etwas bewirken können; in der Psychologie wird auch von Selbstwirksamkeit gesprochen).

- Bezogenheit – Menschen müssen eine enge herzliche Beziehung mit anderen Menschen haben.

Diese drei Grundbedürfnisse erklären (zusammen mit der jeder Person angeborenen Neugier) Verhalten über zwei Mechanismen (Abbildung 5):

- intrinsische Motivation und

- Integration von Verhaltensweisen ins Selbst

Abbildung 5: In der Self-Determination Theory wird Verhalten durch Motivation erklärt (z.B. eine Schülerin lernt für die Prüfung in der Schule, weil sie entweder Angst hat vor den Konsequenzen einer schlechten Note oder weil sie das nützlich findet für den Beruf, den sie nachher einmal ausüben will, oder weil sie das Fach mega super interessant findet – abhängig vom Motiv werden wir von aussen unterschiedliches Lernverhalten beobachten.)

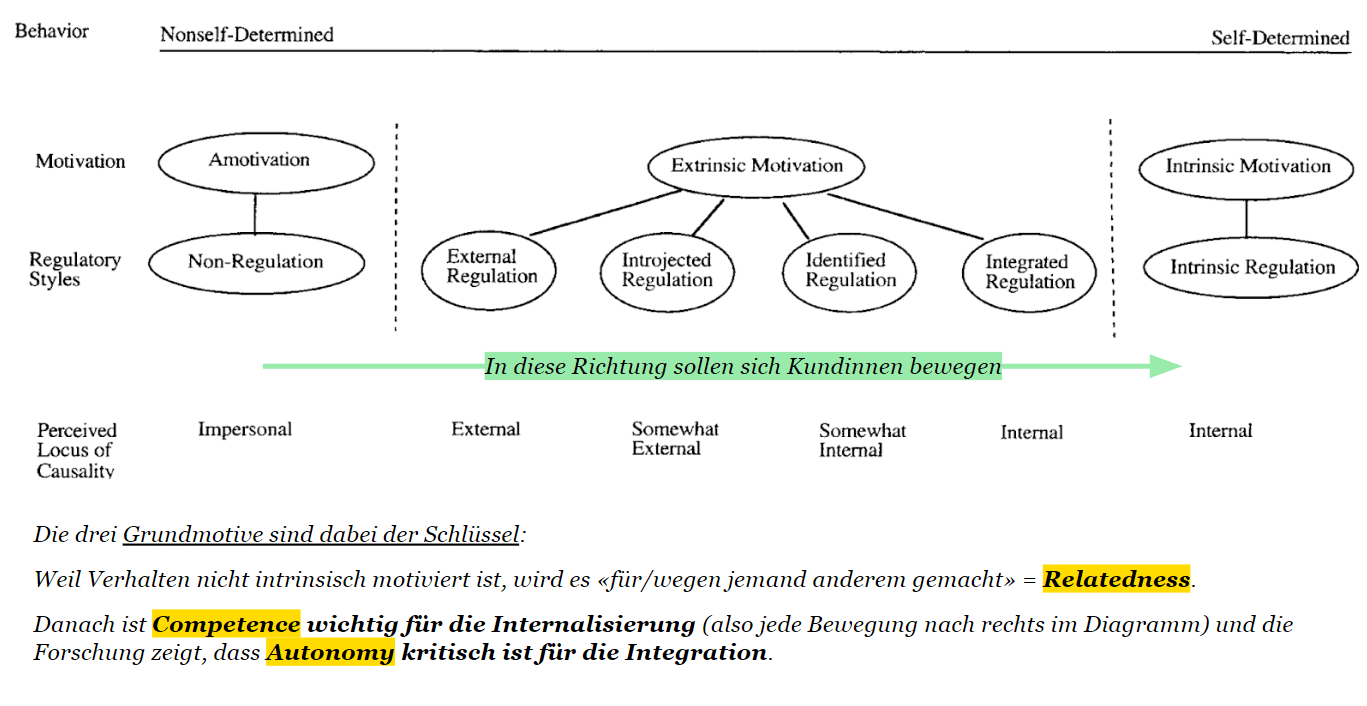

Beispiel: Eine Bank-Kundin wird nach einem Trigger von der Sparerin zur Anlegerin, weil sie hohes Interesse an den mit dem Anlegen verbundenen Aktivitäten hat und ihr diese auch Spass machen. In diesem Fall sprechen wir von intrinsischer Motivation. Ein Kunde integriert nach einem Trigger vorgegebene Verhaltensweisen bzw. Werte mehr oder weniger stark in sein Selbst (z.B. die Partnerin, die auf der Bank arbeitet, sagt ihm, wie er seine dritte Säule anlegen muss, und von ihm aus spricht nichts dagegen). Das ist dann extrinsische Motivation (Abbildung 6). «Mein Selbst» ist in der Psychologie «alles, was zu mir gehört».

Die Idee der Regulierung des Verhaltens (statt Temperatur bei einem Wärmeregler reguliert hier die Kundin ihr Verhalten; umgangssprachlich sprechen wir zum Beispiel über Regulierung, wenn wir sagen: «Ich muss hier mehr Gas geben.») bringt eine neue Facette ins Spiel, die wir bei Personas nicht immer sauber abgedeckt haben, die aber viel Erklärungskraft hat. Wir können damit nun sauber darlegen – wieder im Beispiel «Sparer zu Anlegern machen» – warum sich eine Selbermacherin relativ einfach triggern lässt, danach ihre Situation evaluiert und eine für sie passende Lösung umsetzt, während ein Pragmatiker sich nur sehr schwer bewegt: weil die Selbermacherin, die sich durch hohe Autonomie, starkes inhaltliches Interesse, sich selbst zugeschriebener Kompetenz und Freude an der Sache auszeichnet, intrinsisch motiviert ist. Der Pragmatiker reguliert sein Verhalten hier nur in Abhängigkeit von einer anderen Person bzw. Institution und muss angestossen werden.

State of the Art bei Stimmt ist momentan die Kombination beider Modelle: Personas und Self-Determination Theory.

Abbildung 6: Verhalten ist entweder extrinsisch oder intrinsisch motiviert. Das Ziel ist nun, Customer Journeys so zu gestalten, dass sie intrinsische Motivation bestmöglich unterstützen und verschiedene Kundentypen mit extrinsischer Motivation am richtigen Ort abholen.

Nützlich ist diese Art von Modell vor allem im Customer Journey Design: Ein Unternehmen, das Sparer zu Anlegern aktivieren will, muss also neben der Persona die Regulierung des Verhaltens verstehen und in der Journey entsprechend reagieren. Viele Unternehmen machen bei Customer Journeys einen von zwei Fehlern:

- Alle Kunden durchlaufen dieselbe Journey. In diesem Unternehmen ruft der Kundenberater die Selbermacherin fünf Mal an, weil er beim ersten Call Interesse gespürt hat – aber die Selbermacherin nervt sich über die ständige Kontaktaufnahme, weil sie bei echtem Bedarf schon lange selbst entschieden und umgesetzt hätte. Dafür loggt der Berater im CRM nach dem ersten Call mit der Pragmatikerin «kein Interesse» ein und lässt locker, obwohl wir nun wissen (aber eben nicht aus dem Persona-Modell), dass die Pragmatiker immer von jemand bewegt werden müssen, weil sie von sich aus nichts tun. Also muss der Berater dran bleiben oder das Bewegen delegieren (z.B. an den Partner der Pragmatikerin oder an Eltern oder Kinder).

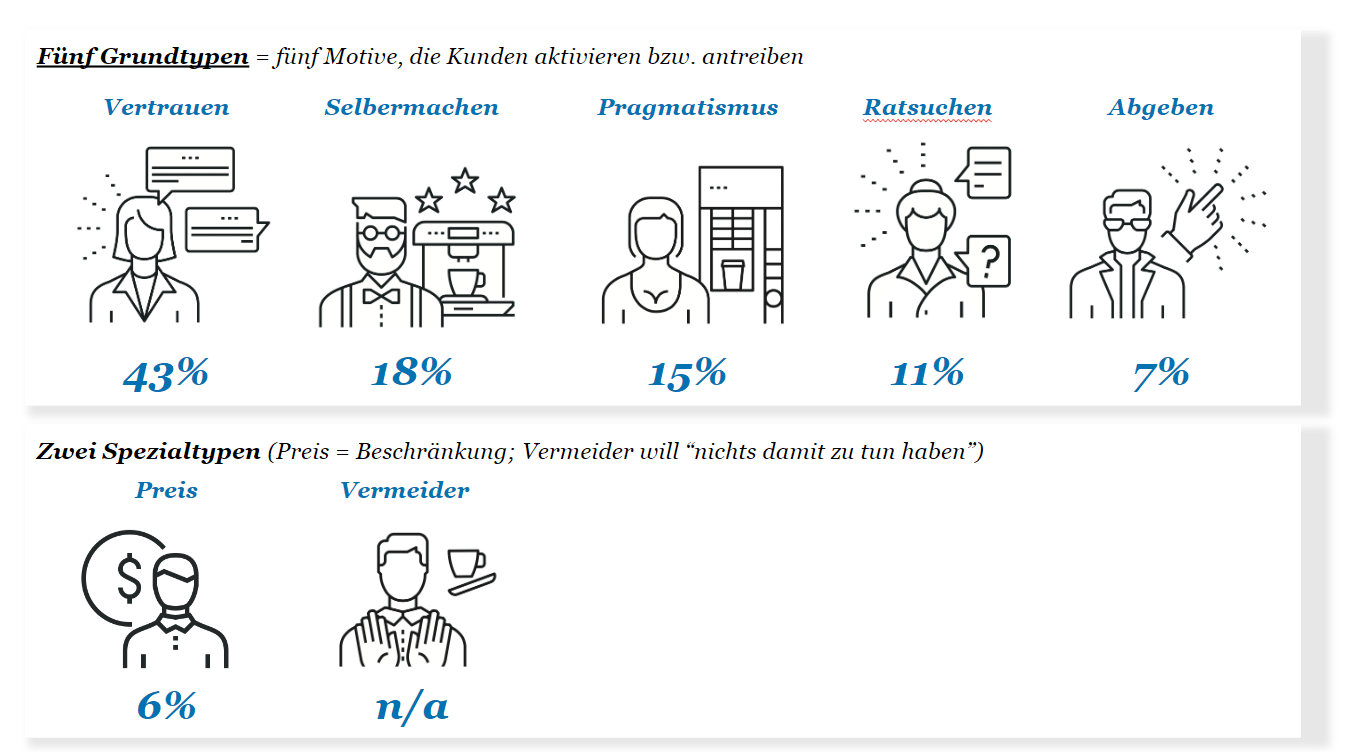

- Alle Kunden müssen sich ihre Wege selbst durchs Omnichannel-Wirrwarr suchen. Sie müssen dauernd entscheiden, ob sie lieber hier abspringen und in einen anderen Kanal wechseln wollen (… lieber Chat(bot)? … oder lieber anrufen? … oder lieber auf dem Handy direkt in der App registrieren? … oder doch in der Filiale vorbeigehen auf dem Heimweg morgen Abend?). Wir sind bei Stimmt immer erstaunt, wenn Unternehmen das okay finden, weil wir ja wissen, dass Omnichannel-Vertrieb nur für die Selbermacherin das Traumland ist. Vertrauende, Abgeber oder Pragmatiker finden sich da nicht zurecht. Nun machen aber diese Typen im Schweizer Banking die überwiegende Mehrheit aus, wenn wir unseren beim Customer Experience Monitor 2021 erhobenen Daten glauben. Selbermacher stellen nur etwa 18% (siehe Abbildung 6). Die Journeys für alle anderen müssten viel klarer designt und orchestriert werden, mit viel weniger «Self-Service» als man heute in den Banken-Strategien für diese Kundengruppen vorsieht.

Abbildung 7: Verteilung des dominanten Grundmotives in der Schweizer Bankenlandschaft (Zahlen erhoben für den Customer Experience Monitor von Stimmt AG, 2021).

Welche Modelle nutzen Sie oder Ihre Berater:innen, um Ihr Unternehmen kundenorientierter zu gestalten? Ich freue mich auf Feedback oder Anfragen zum Kaffee!

Quellen:

- Ryan, R. & Deci, E. (2000) Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist; frei verfügbar unter https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf

- Sheldon, K., et al. (2001) What Is Satisfying About Satisfying Events? Testing 10 Candidate Psychological Needs. Journal of Personality and Social Psychology; frei verfügbar unter https://www.apa.org/pubs/journals/releases/psp802325.pdf

- Card, S., Moran, T., Newell, A. (1983) The Psychology of Human-Computer Interaction. Auszug auf Google Books unter https://books.google.ch/books?hl=en&lr=&id=2EoPEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=the+psychology+of+human-computer+interaction&ots=DSTS5lSSfJ&sig=-DybZBF7ukDah1MZuaZ646mbqsk#v=onepage&q=the%20psychology%20of%20human-computer%20interaction&f=false

- Cooper, A., et al. (2014). About Face: The Essentials of Interaction Design, 4th Edition. John Wiley.

- Alles Wissenswerte öffentlich zugänglich (ausser die Bücher): https://selfdeterminationtheory.org/